![]() 2025年9月15日(月)19:00

2025年9月15日(月)19:00

【編集Gのサブカル本棚】第52回 ゲーム雑誌の創成期と雑誌の時代の終わり

イメージを拡大

任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」が6月5日に発売された。ファミリーコンピュータ(ファミコン)が発売された1983年から40年以上経ち、筆者の世代だとコンシューマー向けゲーム機の初期から現在にいたるまでをリアルタイムで体験できている。グラフィックが大幅に進化しているのはもちろんのこと、さまざまな面でゲームをめぐる環境は大きく変化していて、ゲームを遊びながらそうした変化を生で感じてこられたのはラッキーだったと思う。

ゲーム雑誌の創成期

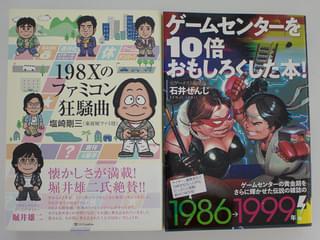

ゲームの情報をファンに届ける媒体もこの40年で大きく変化し、最近ゲームメディアの創成期の記録をまとめた書籍が2冊刊行された。「ファミコン通信」(現「ファミ通」)元編集長の塩崎剛三氏による「198Xのファミコン狂騒曲」(SBクリエイティブ刊)と、「ゲーメスト」元編集長の石井ぜんじ氏による「ゲームセンターを10倍おもしろくした本!」(スタンダーズ刊)の2冊で、コンシューマー向けゲームとアーケード向けゲームという違いはあれど、前書は創刊前を含めた1981~96年、後書は86~99年と、ほぼ同じ時期についての回想録。両誌とも筆者が学生だった1990年代に特に愛読していたため、とても面白く読んだ。

「198Xのファミコン狂騒曲」では、1986年に隔週刊誌として創刊された「ファミコン通信」の前史から、誌名を「ファミ通」に変更した95年頃までのエピソードが振り返られている。実際の部数や当時の編集者の名前を挙げながら、先行誌の「ファミマガ」(「ファミリーコンピュータMagazine」)と比べて情報が負けている状態から、地道な努力と編集者の育成によってナンバーワンのゲーム雑誌に成長していく様子が詳細に書かれ、今だからこそ明かせる当時の裏事情に関する記述も多い。著者の塩崎氏は、「ドラゴンクエスト」で知られる堀井雄二氏とともにゲーム「オホーツクに消ゆ」「いただきストリート」の開発にも携わっており、両作の制作エピソードについても独立した章が割かれている。

現在も定期刊行中の「ファミ通」と違って、すでに存在しない「ゲーメスト」については少し説明が必要かもしれない。ゲームセンターで遊ぶことができるアーケードゲームを対象にした専門誌で、同誌の最終号が刊行された1999年頃まで、アーケードゲームがゲームファンにとっての最前線だった。現在はプレイステーション5などで遊べるコンシューマー向けゲームとアーケードゲームにグラフィックなどの差はなく、対戦プレイもオンライン上でできてしまうが、ざっくり1990年代頃までは、ゲームセンターでしか体験できないゲームがあって、それが一部簡易化されてコンシューマー向けゲームに移植され、自宅で遊ぶという時期があった。そんななか「ゲーメスト」は、アーケードゲームの情報や攻略法に特化した専門誌としてゲームセンターの黄金期をともに歩んだ伝説的な雑誌だった。

「ゲームセンターを10倍おもしろくした本!」では、「ゲーメスト」創刊前史として1980年代当時のアーケードゲームやゲームセンターの状況についても書かれている。アミューズメントスペースと呼ばれることもある現在のゲームセンターにネガティブな印象をもつ人は比較的少ないと思うが、昔のゲームセンターは不良の溜まり場というイメージが強く、実際にそうした側面もあった。筆者が埼玉県の高校生として、ほぼ毎日ゲームセンターに通っていた1990年代前半の個人的な体験としても、その頃はだいぶ良くなっていたが、今のように老若男女が訪れることができる健全な場所だったとは言いきれない。

同書は、1986年に創刊された「ゲーメスト」に創刊2号から参加し、89年から廃刊の99年まで編集長を務めた石井氏の視点で書かれ、当時の編集スタッフによる座談会も収録されている。「ストリートファイターll」からはじまった対戦格闘ゲームの爆発的なブームと並走しながら大きく成長していく「ゲーメスト」の舞台裏が赤裸々に書かれ、出版物の乱造や直営ショップの失敗などによって、同誌発行元の新声社が倒産するまでの経緯についても触れられている。

編集者ではなくライター主導で誌面がつくられていたのが、他のゲーム雑誌とは違う「ゲーメスト」の大きな特徴で、著者の石井氏自身、ライターからそのままスライドして同誌の編集長になっている。ライターは専属契約を結んで他のゲーム雑誌で執筆ができないのも、ライターに当事者意識をもってもらうための同誌のルールだった。そんな独特な体制で続いてきた「ゲーメスト」が、主に経営サイドの失態によって屋台骨が揺らいだとき、社員だった石井氏は新声社の上層部からあっさり解雇され、いちライターとして同社倒産まで「ゲーメスト」に関わることになる。「198Xのファミコン狂騒曲」の塩崎氏が最終的に役員になって「ファミ通」の全体を統括するのとは対照的で、「ゲーメスト」廃刊の顛末は、一時の成功の勢いのまま突き進んで自滅する中小企業にありがちな事例として切ない読後感があった。

雑誌の時代の終わり

両書とも、当時を知る人には懐かしく、知らない世代には1980~90年代の日本のゲームシーンを知ることができる貴重な話題が満載なので、ぜひ読んでいただきたい。と同時に、筆者は両書を読みながら、マス向けの“雑誌の終わり”をあらためて痛感した。両書に具体的な数字として挙げられた発行部数や広告掲載費を見ると、当時は雑誌に勢いがあった時代だったことがあらためて分かり、今と比べると隔世の感がある。現在は「ファミ通」も紙の雑誌とあわせて「ファミ通.com」が展開され、ゲームメディアの情報発信がウェブ中心となっただけでなく、「Nintendo Direct」のようにメディアを介さずにメーカーがファンに情報を直接届けるかたちが当たり前になっている。かつてはドル箱だったゲームの攻略本も、現在は攻略サイトが中心だ。

以前、本コラムで「少なくとも自分が生きているうちに紙の本がなくなることはないだろう」と書いたが(https://anime.eiga.com/news/column/editor_bookshelf/118816/

)、紙の雑誌の終焉はそれほど先のことではないような気がしている。情報誌としての役割はとうに終わり、主要な読者層である団塊の世代がリタイアしたら、おそらくマス向け雑誌の多くは継続することが困難になるだろう。コンビニから雑誌の棚がなくなるところも出てきて、マンガ雑誌も紙からウェブオンリーに切り替えるケースが続いている。

筆者自身、編集の仕事としては紙からウェブに移った人間で、読者としても定期的に買う紙の雑誌は1誌しかない(つい最近、置く場所がなくて1誌を読み放題の電子書籍に切り替えたばかり)。週刊誌の価格も500円近くして、それだけの価値があるのは重々承知していても、これを毎週買うのは今のご時勢なかなか厳しいと思う。情報を得るのが無料になった時代のメディア人の回想録は両書のようなものにはならなさそうだ。(「大阪保険医雑誌」25年6月号掲載/一部改稿)

編集Gのサブカル本棚

[筆者紹介]

五所 光太郎(ゴショ コウタロウ) 映画.com「アニメハック」編集部員。1975年生まれ、埼玉県出身。1990年代に太田出版やデータハウスなどから出版されたサブカル本が大好き。個人的に、SF作家・式貴士の研究サイト「虹星人」を運営しています。

タグ

特集コラム・注目情報

関連記事

イベント情報・チケット情報

- 6月28日(土)