![]() 2020年7月18日(土)21:00

2020年7月18日(土)21:00

【数土直志の「月刊アニメビジネス」】アニメ映像ソフトの今後 配信が奪ったレンタル需要、個人向け販売の変化

イメージを拡大

縮小続く、アニメビデオソフト市場の深刻度

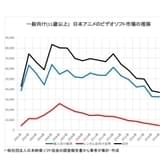

国内のアニメーションビデオソフト(DVD、ブルーレイ)の売上げが引き続き縮小している。(一社)映像ソフト協会の発表資料をもとに集計した2019年の国内のアニメーション・ビデオソフト(DVD、ブルーレイ)の市場は443億円、2018年比で5.3%の減少だった。映像ソフト協会の資料で確認できる過去20年で最も少ない。過去最高であった2005年には1388億円の市場があったから、約1/3になる。

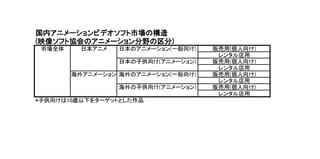

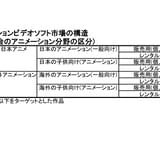

ただアニメーションと言っても、いろいろある。映像ソフト協会は、アニメーションを「日本のアニメーション(一般向け)」、「日本の子供向け(アニメーション)」、「海外のアニメーション(一般向け)」、「海外の子供向け(アニメーション)」の4分野で統計をだしている。国産も海外産も、大人向けも子ども向けもまとめた数字がこの443億円である。

“大人向け”と“子ども向け”、“国産”とディズニーなどの“海外産”は、ターゲットとするユーザーもビシネスの仕組みもまったく異なる。それを並べるにはやや無理がある。

そこで今回はアニメファン向けにフォーカスして、現在のアニメビデオソフト市場について考えてみたい。4つの分類のうち11歳以上の国産アニメを対象にした「日本のアニメーション(一般向け)」を見ることで、深夜アニメや大人向け劇場アニメの動向が浮かび上がるはずだ。

アニメファンは本当にビデオソフトを買わなくなったのか? 買わなくなったとすればなぜなのか?

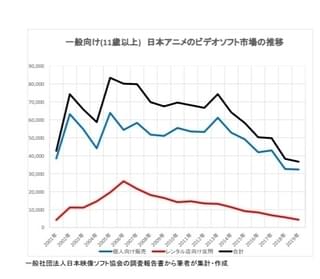

配信の影響が大きいレンタル向け

話がさらに複雑になるのだが、映像ソフト協会は「日本のアニメーション(一般向け)」をふたつの売上げに分類している。「販売用(個人向け)」と「レンタル店用」である。「レンタル店用」はTSUTAYAやゲオに代表されるビデオレンタルショップの貸し出し用のソフトにあたる。「販売用(個人向け)」は、一般の人がショップで購入するものだ。オリコン週間ランキングの数字の対象になると言えば分かりやすい。この分類の売上げ推移を示したのが、次の図表である。

イメージを拡大

一見して、特に下げ幅が大きいのがレンタル店向け販売であることが分かるだろう。レンタル市場が最大だったのは2006年の319億円。しかし翌07年には19%も減少し、そこから13年間、ほぼ一貫して下げ続けた。2019年は57億円に過ぎない。最盛期の1/5を下回る。

市場が縮小しだした2007年はニコニコ動画が本格スタート、YouTubeの日本語版も上陸した。正規版だけでなく、海賊版も含めたアニメのネット配信が急増した。新作アニメがネットで手軽に視聴できることで、DVD・ブルーレイレンタルのニーズが急速に薄れたのでないだろうか。

さらに下げ足を速めたのは2014年だ。ここから毎年2桁の勢いでレンタル向けの販売が落ちていく。2015年にAmazonプライムビデオ、Netflixが日本に上陸、前後してサブスクリプション型と呼ばれる定額見放題の視聴が一気に拡大する。最新テレビアニメの配信視聴が一気に低価格化したのだ。

動画配信の普及がビデオソフトの市場を奪っているとの指摘は多い。レンタルビジネスに関する限り、この可能性はかなり高そうだ。

2015年まで堅調だった個人向け販売

それではコレクション需要も大きいアニメファンの動きはどうだろう。もう一度表に戻ってみたい。

レンタル向けに比べて、市場縮小が始めた時期に大きなズレがあることに気づくだろう。レンタル向けの下落は2007年から始まったが、個人向けは2015年頃までは500億円から600億円のレンジ内で比較的安定している。

イメージを拡大

2000年代後半はレンタル向けアニメだけでなく、ビデオソフト市場全体の縮小トレンドが明確になった時期だ。そのなかで個人向けのアニメは堅調を続けた。アニメファンは鑑賞だけでなくコレクションとしても購入するので、配信の影響は受けないとも説明された。

しかし実際はこの時期に、数量ベースでの売上げ減少は始まっている。数量ベースでの個人向けの頂点は2007年の1330万枚、これが2015年には900万枚になっている。

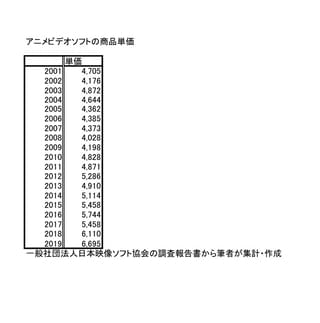

仕組みは簡単である。2007年に4373円であった商品単価が2015年には5458円と1.25倍になっている。ちなみに昨年(2019年)は6695円だ。

ビデオソフトのニーズがコレクション需要であることを知る発売メーカーが、これに積極的に対応したのだ。2009年に主力商品がDVDからより単価の高いブルーレイに移っただけでなく、ブルーレイにはDVDより多くの特典が付けられ、さらに特典の多い特装版もブルーレイが中心となった。

個人向けのビデオソフトも需要を失いつつも、コレクション需要によりシフトすることで売上げを維持したのが2015年までだったのだろう。

2020年代の行方と資料価値

しかし2016年からはまた様相が変わる。これまで堅調だった個人向け販売の下落も目立ってきた。2016年は前年比14.7%減、「君の名は。」の大ヒットがあった2017年こそ2.6%増だが、その反動もあった2018年は24.2%減である。

最新の2019年は322億円で0.8%減と下げ止まった。しかし予断は許さない。そもそも最盛期(2005年)の637億円に比べれば半分の水準である。

この間にアニメビジネスの構造も大きく変わっている。かつては深夜アニメのほとんどは、ビデオソフト売上げでリクープ(利益回収)を目指していた。しかしいまは配信会社の出資や国内外の配信権販売でリクープを目指す作品も増えている。

それでも配信プラットフォームの作品は、いつラインナップから消えても不思議でないとの声も多い。確実に作品を手元に残すのはビデオソフトなのだ。さらにDVDやブルーレイに付属するブックレット・設定集・音楽CD・コメンタリーの資料としての重要性も指摘される。「映像鑑賞」+「コレクション」、現在はここに「資料保存」価値も含まる。20年代以降、これらがリアルからデジタルの流れにどれだけ抗うのか、そこにアニメビデオソフトの命運がかかっている。

数土直志の「月刊アニメビジネス」

[筆者紹介]

数土 直志(スド タダシ) ジャーナリスト。メキシコ生まれ、横浜育ち。国内外のアニメーションに関する取材・報道・執筆、またアニメーションビジネスの調査・研究をする。2004年に情報サイト「アニメ!アニメ!」を設立、16年7月に独立。代表的な仕事は「デジタルコンテンツ白書」アニメーションパート、「アニメ産業レポート」の執筆など。主著に「誰がこれからのアニメをつくるのか? 中国資本とネット配信が起こす静かな革命」(星海社新書)。

フォトギャラリー

フォトギャラリーへ

関連するイベント情報・チケット情報はありません。