![]() 2025年4月1日(火)19:00

2025年4月1日(火)19:00

ローポリゴンで“揺らぎ”をつくる新たな映像表現 「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」水﨑淳平&高木真司インタビュー

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

イメージを拡大

3月21日から各種プラットフォームで配信がスタートしている「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」。前作「ニンジャバットマン」に続いて神風動画がアニメーション制作、中島かずきが脚本、キャラクターデザインを岡崎能士が手がけている。

DCコミックスのバットマンが戦国時代にタイムスリップした前作から打って変わり、本作ではジャスティスリーグの面々がヤクザになって登場。作中にはワンダーウーマンによる演歌パートや、懐かしの手描きアニメテイストの「バットフェニックス」出撃パート(歌:堀江美都子)が挿入されるなど、遊び心に満ちた仕掛けも楽しい作品だ。また本作では、ローポリゴンによる揺らぎを生かした新たな映像表現も採用されている。

監督の水﨑淳平(神風動画・代表)と高木真司に、前作を振り返ってもらいながら、「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」の映像制作の裏側、神風動画制作のテレビシリーズ「ポプテピピック」と「ニンジャバットマン」の共通点、本作のファーストカットに秘めた意図などを聞いた。(取材・構成:五所光太郎/アニメハック編集部)

■“フルアーマー”を装備して挑んだ前作「ニンジャバットマン」

――前作「ニンジャバットマン」は、7年前の作品になります。

水﨑:制作に着手したのが2016年頃でしたから9年以上経ちますね。

――「ニンジャバットマン」は、短編やMVを主に手がけてきた神風動画にとって初めての長編作品でした。あらためて前作を振り返ってみて、いかがですか。

水﨑:聞かれて今ふと思い出したんですけど、当時、90分の長編をつくることにたいして100パーセントの自信はやっぱりなかったんですよね。本当にうちは長編をつくっていけるのだろうか。そして、長編のために絵作りを薄めずに駆け抜けたいという思いを抱きながら挑んだのが、高木さんにパート監督として入ってもらったAパートでした。

戦国時代にタイムスリップしたバットマンが現代兵器を使ってジョーカーに立ち向かおうとするも、いいようにやられて一回敗北するまでがAパートなのですが、物語の区切りとして、ここだけ切り出しても面白いだろうと思ったんですよね。万が一、長編が完成しなかった場合でも、Aパートを短編の1本目にするなどすれば一応顔向けはできるだろうから、まずはこのパートができたら次をつくろうと自分のなかで勝手に区切っていたんです。そんなことを考えながら高木さんとAパートをつくっていったら手応えがすごくあって、「あ、いけるんだ」と思い、そのまま長編をつくっていくことができました。まあ、クライアントのワーナー(ブラザース ジャパン)さんとしては長編が完成しないと困ってしまうのでしょうけど(笑)、僕らとしてはリスクを負ってでも引き上げるタイミングがあるとしたら、ここかなと思って。

――Aパートの時点で、あとのことは考えないぐらい理想の映像をつくりこもうと考えられていたわけですね。

水﨑:Aパートは30分ぐらいの尺だったはずで、ちょうどテレビサイズでもありましたからね。それでも、当時の神風動画としては長いほうだったんですよ。ここまで妥協せずにできたら最後までいけるだろうと、最初の目標としてあそこで区切っていた感じです。

――脚本の中島かずきさんは「ニンジャバットマン」シリーズに欠かせない方ですが、そもそも中島さんと神風動画さんの接点はどこにあったのでしょうか。

水﨑:「ニンジャバットマン」で初めて引き合わせていただいたかたちですね。キャラクターデザインの岡崎(能士)さんもふくめて、みんな初顔合わせだったと思います。

――それはアニメーションプロデューサーの里見(哲朗)さん(※編注)の采配なのでしょうか。

水﨑:それはもう里見さんです。音響監督の岩浪(美和)さん、音楽の菅野(祐悟)さんもそうで、昔の映画的な言い方をすると“里見組”ですよね。スタッフィングは里見さんの手のひらの上という感じでした。

※編注:里見哲朗氏は、バーナムスタジオ代表のアニメーションプロデューサー。アニメーション制作会社ライデンフィルムの代表取締役でもある。

――過去に里見さんはインタビューで「ニンジャバットマン」について、神風動画を“平和利用”するための企画だった、というようなことを話されていました。

水﨑:(笑)

――すごい映像をつくるスタジオである神風動画に長編をつくってもらうには、「ニンジャバットマン」のような企画がふさわしいと考えられたのかなと思いました。

水﨑:里見さんは、神風動画にはすごく偏った面白さがあると思っていただいていたみたいです。里見さんからは「ニンジャバットマン」のだいぶ前からコンタクトをとっていただいて、接点もあったんですが、スタジオやクリエイターの特性や欠けている点などを見抜く力が強い方だと思っています。神風動画に長編を安定してつくらせるためには、企画をふくめてこれぐらい強い布陣をそろえればゴールできるだろうと思われたのかもしれませんね。それが脚本の中島さん、キャラクターデザインの岡崎さんといった布陣で、もう本当にフルアーマーみたいな装備をさせてもらってつくったのが、「ニンジャバットマン」だったのかなと思います。

■20年前に高木さんからかけてもらった言葉

――高木さんと神風動画の接点はいつ頃からになるのでしょうか。

高木:水﨑さんとはだいぶ前からときどき接点があったんです。CG業界のセミナーや飲み会などのイベントでよく会って、ちょっと話して別れるぐらいだったんですけれど。

水﨑:最初にお会いしたのは、たぶん「スチームボーイ」(2004)の制作中ですよね(※高木氏は「スチームボーイ」で演出を担当)。神風動画が、ちょうど「IKKI」連載の「ナンバーファイブ 吾」(作:松本大洋)のPVをつくった頃だったと思います。約20年前の話ですね。

高木:“神風シェーダー”というすごい技術で、3DCGで2Dのアニメっぽい面白い絵をつくる試みに、すごく興味をもったんです。その後、僕はプロデューサー的な立ち位置で仕事をすることが多くなって、ある作品ではクリエイティブスーパーバイザーという役職で神風動画さんにお願いして一緒に仕事をさせてもらったこともありました。その後、水﨑さんから「ニンジャバットマン」のパート監督の声をかけてもらったという流れです。

最初どんな内容だろうと思ったら、ちょっと絶句するぐらいビックリしたんですけど(笑)、どんなことをやろうとしているのか話を聞いたら非常に面白かったんですよ。自分は新しいことをやることが好きで、「スチームボーイ」や「新SOS大東京探検隊」(※高木氏が監督)もそうでしたが、他ではやっていないことにチャレンジするのが好きなんです。「ニンジャバットマン」では、神風動画が長編を初めてやるということにも面白がって参加した感じです。

実際に参加して思ったのは、神風動画との仕事は面白いということでした。やっていて、すごく楽しかったんですよね。その前までにやっていたプロデューサー的な仕事は、いろいろしがらみというか、厳しい局面になることもけっこうあったんです。アニメーションプロデューサーとして参加したProduction I.Gの「ホッタラケの島 ~遥と魔法の鏡~」(2009)のときもそうでしたが、あのときも楽しいというより、あえて厳しいことを言う役回りでしたから。

水﨑:プロデューサーという立場だと、厳しいことを言わないといけない局面もありますよね。

高木:そうなんですよ。なので、クリエイティブなことで参加した「ニンジャバットマン」はほんとに天国みたいな仕事でした。もちろん、大変できつい局面もあるんですけど、神風動画の皆さんは「いい絵をつくろう」「いいものにしよう」という気持ちが強い人ばかりでしたので、同じベクトルで仕事ができたと言いますか。ストレスなくとまでは言えませんが、非常に楽しく、自分としては良い仕事ができたなと思っています。

水﨑:さっきお話しした、里見さんが敷いた“完全な布陣”のなかで、高木さんは僕からお願いした方なんです。高木さんにAパートをお願いすれば、絶対ゴールできるだろうと。そこまでいければ、あとは大丈夫でしょうという感じで、Bパート以降はあんな変な感じになっちゃったんですけど(笑)。Aパートがすごくしっかりしているんです。

高木:(笑)。どうなんでしょう……まあ、そうかもしれないですね。

――たしかに、Bパート以降は大きなロボットがでてきたりしますものね。

高木:脚本がすごすぎましたからね。Aパートでもすごいのに、どんどんすごい展開になっていって。

水﨑:せっかくですから、もう少し高木さんについて語らせてもらっていいですか。高木さんとの出会いは、さっきもお話ししたとおり「スチームボーイ」の制作中に、サンライズの「スチームボーイ」スタジオに、たしか安藤(裕章)さんに連れられて遊びにいったのが初めてだったと思います。そのときに今こういう試みをしていますと、「ナンバーファイブ 吾」の映像をもっていったんです。

当時、自分は、2Dアニメーションの目上の方々がCGに対して否定的な印象をもっているんじゃないかと、ちょっと怖く思っていたんですよ。そういう発言をよく聞いていたからかもしれなくて、じっさい「こんなものは」みたいな言われ方をされることもあって。そんななか、アニメ業界の大先輩である高木さんは、すごく親身になって僕らの映像を見てくれたんです。「こういうことができていて素晴らしい。でも、ここをもっとこうしたら手描きの作画との相性がよくなる」と、さらっと言っていただいたことがどどっと頭に入ってきたんですよ。当時、高木さんからもらった言葉を、いまだに受け売りでスタッフに言っているぐらいですから。

――当時の高木さんは、どんなアドバイスをされたのでしょう。

水﨑:1カットの動きのなかで、予想してないことがおこるから脳は緊張するんだということですね。一定のリズムのなかで同じ動きが続くと脳が予想できて飽きてしまう。人は予想できる生き物だから、動きのなかにランダムなコマや止めのフレームを入れたり、急に2コマの動きを入れてみたりする。そうすると脳は「あ、これはずっと見てないといけないな」と本能的に思うらしいんですよ。だからアニメーションは面白いのである、みたいなことを、僕らがもっていった映像を見てさらっと言われたんです。

当時、僕らがつくったCGで手描きの作画のモノマネをしたような映像を肯定的に見てくださった業界の先輩があまりいなかったこともあって、そこから僕のなかで高木さんという存在が急に大きくなって、揺るがないポジションになったんです。それから、高木さんが言われたようにCG系のセミナーやイベントでよくお会いするようになって、高木さんってすごく挨拶をしっかりされる方なんですよ――挨拶って大事ですよね――そんなことがあって「ニンジャバットマン」をお手伝いいただくことになったんです。

もうひとつ、高木さんがプロデューサー的なお仕事をされている時期に、神風動画にも仕事をふっていただいたとき、当時は言えなかったですけど、僕はそのときの高木さんがやや迷走しているように見えたんです。

高木:(苦笑)

水﨑:「あれ? この方はプロデューサーをやるような方だっけ。机に向かって僕らと一緒に仕事をするタイプの方なんじゃないかな」と思ったんですよね。もちろん、プロデューサーとしての側面もずっともたれていて、その良さもあると思うんですけど、僕としては現場の仕事に戻っていただきたい気持ちもあった。そんなふうに長い時間をかけて信頼関係をきずいたうえで、前作の「ニンジャバットマン」からご一緒しているという流れです。それでも、「ニンジャバットマン」のときは内容的にちょっと怒られるかなと思いながらでしたけど(笑)、最後まで駆け抜けていただいたので、今回も大丈夫だろうと思ったというのもあります。

■ローポリゴンでキャラの動きに“揺らぎ”の情報を与える

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

――他のインタビューで話されていましたが、「ニンジャバットマン」をつくり終える頃に、脚本の中島さんから「ニンジャバットマン」は3部作なんだという話を急に聞かされたそうですね。その後、2作目の「ヤクザ―リーグ」の企画が動き出したとき、なぜモチーフがヤクザになったのでしょうか。

水﨑:中島さんと一緒にインタビューをうけることが多かったのですが、1作目のときから「ニンジャの次はヤクザだ」と言われていました。なぜヤクザなのかは分からなかったんですけれど(笑)

ただ、日本の文化でグローバルに通じるものとして、戦国時代の忍者という存在は浸透していて、同じように映画やゲームの世界でヤクザというワードは意外と世界的に通じるようなんです。「みんな知っているんだ」というようなことを中島さんは言われていて。

高木:私は年代的に中島さんにかなり近いのですが、僕らの世代が思春期の頃に見ていた映画には時代劇やヤクザ映画に記憶が残るものがけっこうあったので、その影響もあったんじゃないかと思います。

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

――「ヤクザリーグ」は神風動画にとって2本目の長編になります。1作目から踏襲する部分もありつつ、アニメーションとして新たな挑戦も多々あったと思います。作品を拝見して、これは新しい挑戦ではないかと感じたのが、ヤクザリーグの面々のキャラクター造形でした。これはいわゆる手描きアニメにおける「影なし作画」なのではないかと思いまして。

水﨑:(うなずく)

――ワンダーウーマンの首のしわなど、これを線1本で表現するのはすごいなと思いながら見ていました。撮影もパッと見た感じ、厚くのせているようには見えなくて、シンプルな線のキャラクターで動かしているのが、今回特に違っているところなのではないかと思いました。

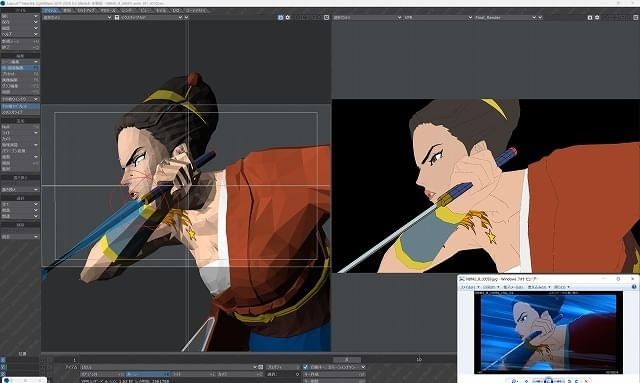

水﨑:まさに、今言っていただいたところは本作ならではの新しいところです。スタージル・シンプソンさんの「Sound & Fury」というアルバムの楽曲のMVをうちで何本かつくったことがあるのですが(※2019年)、このときに「The Duel」の水野(貴信)監督が開発した技術をもとにしていて、いわゆるローポリゴンでキャラクターをつくっているんですよ。

――ローポリゴンというと、初代の「バーチャファイター」のようなことですか(※編注)。

水﨑:分かりやすく言うと、そういうことですね。キャラの造形はローポリゴンで、コンポジット(※撮影)の情報もそれほど与えない。さらに、キャラクターの頂点がその場に固定されていないので、動くと揺らぎがでるようなCGの組み方をしていいます。

「Sound & Fury」のときも岡崎さんにキャラクターを描いていただいていて、岡崎さんの絵をそのまま再現するのではなく、引き算の考え方で「こういう表現も面白いな」「こういう表現もありなんじゃないか」とつくったら、岡崎さんがすごく喜んでくれたんです。自分の絵を再現する絵作りもありがたいけど、腕のいい人がちょっとアレンジをしてダイナミックな表現をしてくれるのもうれしいと。そこで「岡崎さんの絵でこの表現はありなんだ」と分かったとき、「ヤクザリーグ」に一部こういうキャラクターがいてもいいかなと思いついたのが、ローポリゴンの表現を取り入れたはじまりだったと思います。

この表現にはいろいろメリットがあるんですけど、ポリゴン数は自動で落とすのではなく、センス良く落とさないといけないんですよ。ローポリゴンって実はけっこう難しくて。

編注:ポリゴンとは、コンピュータ上で3DCGを表現するために用いられる、点(頂点)と線(エッジ)で構成された多角形のこと。3DCGではポリゴンを組み合わせたポリゴンモデルによって、さまざまな形状をつくりだしている。

ローポリゴンはポリゴン数が少ないことを差し、インタビュー中の例えで言えば、最新の「バーチャファイター6」は、初代「バーチャファイター」よりポリゴン数が格段に多い。

※ここで、水﨑氏が事前に用意していた「Sound & Fury」の動画を、ノートPCで見せてくれる(以下に埋めこんだ動画は、神風動画が制作した「Sound & Fury」アニメMVを複数つなげたNetflix映画「スタージル・シンプソン: SOUND & FURY」のクリップ)

――これを見ると、「ヤクザリーグ」のローポリゴンの表現のもとになっていることがよく分かりますね。

高木:「Sound & Fury」は僕もお手伝いしましたが、どう引き算するかが難しいんですよね。

水﨑:キャラクターの特徴を頂点の数を制限して描くデッサン力がいるんですけど、社内のスタッフにそういう力は十分に備わっていると思ったので、やれると考えました。それで、ヤクザリーグのキャラクターについては、岡崎さんの絵を引き算してローポリゴンで造形しました。そうすると最大のメリットとしてデータが軽くなるんです。また、アニメーションついても、あらかじめ揺らぎが与えられているぶん、そんなに動かさなくても様(さま)になるという意味で、アニメーション工数が実は低いんです。この低いアニメーション工数を全体に混ぜることで、中島さんの壮大なボリュームの脚本を再現できるのではという発想がありました。

ワンダーウーマンの3DCGモデル

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

――前作の「ニンジャバットマン」には、手描きのアニメーションでジョーカーの悲しい過去を描いた牧歌パートがありました。あのパートのような表現を3DCGでやろうという意図もあったのかなと思っていました。

水﨑:牧歌パートよりも先に「Sound & Fury」でローポリゴンの表現はやっていたので、それはないですかね。牧歌パートについては、長編のなかにあのパートが入っていても違和感がなかったというか、見ている人がちゃんと物語にのっかってくれることが分かったのが大きかったです。あのパートは偉大なアニメーターさんにたくさん関わっていただいたところでしたので。

――たしかに、「ニンジャバットマン」のブルーレイに収録されているオーディオコメンタリーでも、牧歌パートがどう受けとめられるかは、観客に見てもらうまで賭けだったと話されていましたね。

高木:演出として参加した「スチームボーイ」でもそうだったんですけど、作品づくりにおいて情報量をあわせるのは非常に大事なことなんです。また、キャラクターにはなんらかのかたちで情報量をもたせないと背景の情報量に負けてしまいます。基本的に背景は精緻でリアルなものになりますから、その背景にのせるキャラクターの線を減らしたら今度は動きを増やさなければならないというふうに、どこかで情報量を増やさなければいけません。

「ヤクザリーグ」で水﨑さんがとった手法は、ポリゴンは減らしているけれど、そのぶん揺らぎをつけることで良い感じの不思議な動きが生まれ、トータルの情報量としてはバランスがとれるというやり方だったと思います。

水﨑:アニメーションのプレビューが軽いので、アニメーターのトライ&エラーも多くできるようになったと思います。

高木:それもメリットのひとつですよね。

水﨑:ローポリゴンのキャラデザによるこの作り方とキャラクターの動きは、新しい表現にちょっと踏みこめているんじゃないかなと思っています。

高木:「ヤクザリーグ」では、今言った揺らぎのあるシェーダー(※編注)と、前作で使ったわりときっちりした絵で密度のあるシェーダー、2つのシェーダーでつくったキャラクターがあわさっていて、前作的なスタイルのキャラクターは作業をするのがちょっと重いんですよね(笑)

編注:シェーダーとは、3D空間で作成された人物や物体を2Dの画面に表示させるためのプログラムのこと。

水﨑:そうですね(笑)。レンダリング(※編注)もコンポジットも。

編注:レンダリングとは、データを処理・演算して映像や画像を描きだすこと。もとのデータが重いほど、レンダリングには時間がかかる。

高木:当時かなり軽くしたと思うんですけど、今見るとかなりデータが複雑で、レイヤー数も半端じゃないんで、これは大変だなと思いました。絵としてはすごくいいんですけど、データの取り扱いにはちょっと苦労がありました。

水﨑:「ニンジャバットマン」のときは、岡崎さんの絵のタッチまでキャラクターに描きこんでいましたから。

高木:さらに水﨑さんのすごいところは、ローポリゴンの手法をキャラクターの存在とリンクさせているところなんですよ。ヤクザリーグのキャラクターたちは、バットマンたちとは違う別次元の存在だから不安定に描かれていると。

――なるほど。そこまで考えられているわけですね。

高木:そうなんです。時空の歪みの影響をうけたバットマンたちには見えるけれど、マルチバースのなかに存在する非常に不安定なキャラクターたちだから、そういう描き方になっていると。

――たしかに作中にも「存在が確定されていない」というようなセリフがありました。

高木:そうした作中の設定とアニメーションの表現をリンクさせる発想は、水﨑さんすごいなと思いました。このやり方は前作の「ニンジャバットマン」にもあって、バットマンたちがジョーカーにやられて立ち直るまでの背景は日本画っぽくしているんですよ。空の描写が特徴的で、雲模様のような線を混ぜて日本画っぽくしているのですが、バットマンが覚醒して立ち向かうあたりから、背景の表現を変えている。それの応用版と言ってもいいと思います。

水﨑:「ニンジャバットマン」のときは、「郷に入っては郷に従う」をやりたかったんですよ。バットマンがゴッサムシティの装備をもちこんで強引に勝ってやろうとした結果、一回負けるわけですが、その後、ちゃんとこの地に足をつけるしかないと覚悟した瞬間、視界が変わるんです。

――物語とビジュアルをリンクさせるということですよね。

水﨑:そういうのが好きなんですよね。

高木:アニメーションでは本来、美術のスタイルや作画のテイストはスタートから変えないのが普通ですが、そこを上手くストーリーとリンクさせることで表現手法まで変えてしまう。「ヤクザリーグ」では、揺らぎのあるルックで描かれたヤクザリーグたちが、最後に立ち直ってみんなを助けようとするときには、バットマンたちと同じルックに変化します。そんなふうに、ビジュアルの変化も物語とリンクするように設計されているんです。

――「ヤクザリーグ」で、バットマンたちの3DCGモデルは前作から踏襲しているのでしょうか。ヤクザリーグほどではありませんが、バットマンたちもやや影が少なく描かれているように見えたのですが。

水﨑:バットマンたちのモデルは同じですね。前作のリソースはそのまま使いたいですから。ただ、ヤクザリーグたちと差がですぎないように影などは若干減らしているかもしれません。

高木:基本的には前作と同じですが、少し調整はしていると思います。水﨑さんが言われたように、フラットに描かれたヤクザリーグの人たちと同じ画面に映ったとき、前のままだとさすがにちょっと浮いて見えてしまうだろうと、そこはいい塩梅に見えるように少しだけ調整しているはずです。

水﨑:全体の見え方については、背景の違いも影響しているかもしれません。前作の「ニンジャバットマン」では最初から最後まで美峰(※背景会社の名前。読みは「びほう」)さんの2Dの美術でしたが、「ヤクザリーグ」ではヤクザ東京のほうでアンリアルエンジン(※編注)のCGを使っていますから。

編注:アンリアルエンジンは、Epic Games社のリアルタイム3D制作ツール。ゲームエンジンとしてゲーム開発に用いられることで知られ、近年、国内のアニメーション制作でも活用されている。

――なるほど。エンドロールを見て気になっていましたが、そこでアンリアルエンジンを使っているのですね。

水﨑:バットマンたちのゴッサムシティ側は2D、ヤクザリーグたちのヤクザ東京はアンリアルエンジンのCGと、背景のほうも世界によって使い分けているかたちです。

高木:キャラクターも2種類のシェーダーを使い、背景も手描きの2DとアンリアルエンジンのCGの2種類があるなか、全体的なバランスをとるのは本当に大変でした。けっこう神経を使っていて、ドキドキしながらの作業でもありました。

――つくられている側からすると、「混ぜると危険」じゃないですけれど――

高木:まさに「混ぜると危険」ですね(笑)。私はこれまでの作品づくりのなかで、そうした要素がなるたけ混ざらないように工夫してスタッフィングなどしていたのですが、今回の「ヤクザリーグ」では、最初から混ざった状態になっていたので、ちょっとひるむところがありました。

水﨑:ただ、神風動画は意外とこれまで混ぜてきたんですよね。

高木:それが神風動画的なつくり方であることはよく分かっているんですけどね(笑)。ただ、キャラクターと背景それぞれ2種類を上手くあわせるために、時間軸のなかでここで光の変化をつけるから変化させても大丈夫だというように、わりと緻密に計算しながら進めていきました。

水﨑:こういう2人が監督だからいいんですよね。「行ける行ける」って人と、「いや、ちゃんとやらなければ」って真逆のアプローチでいけますから。

――たしかに、監督がお2人いる理由がよく分かった気がします。具体的には、水﨑さんと高木さんでどのように仕事を割り振られているのでしょうか。

水﨑:ここまでの話を聞いて感じられたとおり、僕は企画側といいますか、考えたことをフィルムとして外にだそうとしている側になります。高木さんはそれを現場で実践する側で、ベクトルとしては現場に近いところにいていただきました。途中途中で、ちょっとふざけたパートがありますが、そういうところは高木さんの手はわずらわせないように僕のほうで担当しています。

高木:そういうパートは、完全に水﨑さんにお任せです。通常パートは通常パートで、物量もあるし、それはそれでやることはたくさんあるので自分のほうで担当して、ちょっとテイストを変えるところはもう水﨑さんのアイデアで思う存分やっていただくと。

水﨑:オープニングや、飛び出す絵本や熊手のところ、演歌パート、レトロなアニメの「バットマンフェニックス」パートなど、全体のバランスをそれほど気にしなくてよいところは僕が担当しています。

高木:神風動画さんには、すぐれたディレクターさんがたくさんいらっしゃいますから、水﨑さんがそのなかからチョイスして進めていました。

水﨑:「ポプテピピック」的な感じです(笑)

――神風動画はテレビシリーズの「ポプテピピック」や「ギャルと恐竜」でも、サンドアニメーションなど、アニメーションの博覧会のように、個人作家の方など、いろいろな種類のアニメーションを採用していました。「ヤクザリーグ」でもそういう取り組みが感じられましたが、水﨑さんのなかでいろいろな表現のアニメーションを入れたいという思いがあるのでしょうか。

水﨑:そういう気持ちもあります。あと、アニメーションの世界って監督一強になりがちなので、うちのスタッフや若い子をふくめ、いろいろなクリエイターさんの作品がお披露目できる機会があるといいなっていう発想が「ポプテピピック」のときにはありました。地上波でみんなのフィルムが流れる場があるっていいなって思ったんですよね。それが実現できたのは、大川ぶくぶ先生のクリエイティブ力が強かったからで、あれだけ強くて芯のある元ネタの漫画があれば、どんなクリエイターが何をやっても「ポプテピピック」の世界から飛び出すことはできないことが分かりきっていたから、ああいうことができました。

「ニンジャバットマン」も、中島かずきさんの脚本が強烈じゃないですか。たとえ脚本といえど、どのクリエイターが何をやろうと中島さんの手のひらからでることはできない。そういういう意味で、「ポプテピピック」も「ニンジャバットマン」も、一応事故らないよう加減はみていますが、作家性の強い芯のある原作や脚本がある場合はこういうことができるんだなっていうのは、これまでの経験上、得たものなのかなと思います。

――昔のテレビシリーズやOVAでは、演出家やアニメーターの方が、言葉を選ばず言うと好き放題やったものがそのまま画面にでるみたいな面白さがありましたよね。今はなかなか、そういうことが難しくなっているように感じます。

水﨑:そうかもしれないですね。絵もくずしちゃいけないですし。

――水﨑さんが担当された「ヤクザリーグ」のテイストの違うパートについては、遊び場という言い方をしていいか分かりませんが、ここはこういうコンセプトだからと、ある程度のお膳立てとディレクションを水﨑さんがされて、そのうえでクリエイターに好きなものをつくってもらっているという感じなのでしょうか。

水﨑:本当に今、質の高いアニメーションやテレビシリーズを見ていると、キャラクターの絵を崩してはいけないみたいなところの維持がすごく大事になってきていると感じます。しかも、原作が世界的にうけている漫画だったりした場合、世界観を崩さず、もう本当に職人のようにびしっとやるっていうのは素晴らしいことですよね。それが今の日本のアニメーションの盛り上がりのいしずえにもなっていると思います。

その反面、ちょっと遊んでもいいんじゃないかなという気持ちもあって、とくにアメコミってひとつの原作をベースにいろいろな作家さんがいろいろな表現で描かれているじゃないですか。僕は「トムとジェリー」が小さい頃から大好きで、あの作品っていろいろな絵があるじゃないですか。監督さんか作画監督さんの個性が尊重されているのかは分かりませんが、妙にケバケバしたトムがいたりとか、当時小学生ながら「あ、今日はこの人の絵なんだ」と思いながら見ていたのをよく覚えているんですよね。僕自身は、ああいったバラバラさがある程度は許されるんじゃないかと思いながらここまできているので、「ポプテピピック」や「ヤクザリーグ」でテイストの違う映像が入っても良しとしているのかもしれません。

最初にお話ししたとおり、絵を安定させることは否定しないですし、それが世界から信頼される今の日本のアニメの良さだと思うんですけど、こういう人がいてもいいのかなって思っています(笑)

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

――キャラクターのモデルをつくれば手描きアニメのようには絵は崩れないのが、3DCGアニメの良いところでもありますよね。そこにあえて、ローポリゴンで揺らぎの概念をもちこむところも神風動画らしい面白いところなのかなと思います。

高木:「ヤクザリーグ」のテイストの違うパートは、入れるポイントがちゃんと選ばれているんですよね。ここは物語の転換点だから長回しにしてPVみたいにしても良いだろうとか、説明ゼリフ的なところだから違うテイストの映像にしてお客さんを飽きさせないようにしようとか、ストーリーに破綻なく入っているから、違うテイストの映像になっても違和感なくもとに戻ることができているのだと思います。

水﨑:特に「ヤクザリーグ」の場合、2作目だからっていうのも大きいですよね。バットマンがニンジャなんです、といういちばん大きなところが許されていますから。つくっている側も、許されてスタートしている気分があったから、いろいろなことができた部分はあると思います。

■“日本人がカルフォルニアロールをつくる”演歌パート

――ワンダーウーマンが演歌を歌うパートって、中島さんの脚本にはどれぐらい書かれているのでしょうか。

水﨑:……(脚本には)なかったのかな。

高木:なかったですね。「バットフェニックス」のところもそうですが、あっても1行ぐらいだったと思います。

水﨑:「ヤクザリーグ」では、中島さんの脚本を削ぐことなくやりたい。自分のなかで、それが大きなテーマとしてスタートしていたんですが、いざやってみると、どこかで我慢できなくなって、良い意味でちょっとふざけたくなっちゃうんです(笑)

映像になったときのバランスを考えたとき、中島さんの脚本は物語の説明もすごく面白いんですけど、その説明を積極的に聞きとろうというスタンスのひともいれば、「説明が難しいな」と感じる人もいますよね。そういうところでは、絵本や熊手をだすなどして、絵をちょっと変えると見る人がセリフをちゃんと聴いてくれるんじゃないかなと思ったんです。

高木:長編と言っても90分ぐらいですから、そのなかにストーリーを全部はめこもうとすると、どうしても説明するパートがでてくるんですよね。寿司バーでロビンとアルフレッドが話しているところも、どうやって飽きずに見ていただきながら、作品に必要な情報を聞いてもらえるか、工夫しながらシーンを構築していました。

――「バットフェニックス」のシーンは、急に違うアニメがはじまったと思って、試写室の椅子からずり落ちそうになりました。

一同:(笑)

高木:あそこもバットマンが再びヤクザ東京に向かうという転換点ではありますが、まあギャグですよね。わざわざ昔のアニメを再現していて、あえてパカやガタを入れるなど、いろんなことをやっていて。

水﨑:ちょっと話の方向が変わりますが、ヤクザリーグの面々の質感を変えることなどは、クリエイティブな工夫でありつつ、経営者的な目線によるものでもあったりするんですよね。時空が違うからとか、いろいろな理由をつけつつも、やっぱりコストのことを考えてのことでもあるんです。その流れで言うと、「バットフェニックス」のパートって「ヤクザリーグ」でいちばん最初に完成しているんですよ。

――えっ、そうなんですか(笑)

水﨑:他は1カットもできてないのに(笑)。というのも、やっぱり社内チームの(制作)ラインを埋めなきゃいけなくて、CGモデルがなくてもできるところは、あのパートだけだったんです。なので、最初にあそこだけ完成していて、普通だったらできたところからクライアントさんにお見せするところですが、あのパートを先にDCさんに見せると「絵が違う」と怒られてしまうかもしれないから、しばらく見せないでおこうと(笑)

高木:「ここまでできてます!」と見せても、「何をつくっているんだ、お前ら」って誤解されてしまうかもしれませんからね(笑)

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

水﨑:演歌のパートは、最初から入れたいと考えていました。前作が海外でたくさん見ていただけたので、今回もヤクザというテーマもあって見ていただけるだろうから、そこに消えつつある日本の演歌を入れたいという思いが強くありました。

演歌の1番はフルで入れようと思っていて、なんだったら2番までいこうとしてたんですけど、さすがにそれはとめられました(笑)。でも、2番までいけたはずなんですよね。というのも、「(機動戦士)ガンダム THE ORIGIN」の5話(※「V 激突 ルウム会戦」)で、戦争を憂えた(クラウレ・)ハモンさんがピアノをめっちゃ弾いて歌うシーンがあるんですけど、2番まで歌っているんですよね。見ながら「えっ、2番まで歌うの?」って思ったんですけど。

高木:尺の都合もありましたから……。

水﨑:「ヤクザリーグ」では最後ギャグにしちゃいましたけど、1番までは堂々と歌いきってもらいました。なぜなら、「ガンダム THE ORIGIN」では2番まで歌ったから、1番だったら全然短いだろうと(笑)

――演歌のシーンは、昔の映画の「修羅雪姫」なども思い出しました。

水﨑:ああいう映画に演歌が入るのは定番ですからね。

高木:「修羅雪姫」のファンだった(クエンティン・)タランティーノさんがリスペクトしてつくったのが「キル・ビル」でしたが、「ヤクザリーグ」は本家の日本人である我々がそういうものをつくってみた感じもありますよね。

水﨑:前作もそうでしたが、「ニンジャバットマン」自体が、日本人がカルフォルニアロールをつくるみたいなことですからね(笑)。一回外国にいったものを「こういうものですよね」と全力でつくってみるっていう。

――「バットフェニックス」は、どういうオーダーをするとああいう映像ができあがるのでしょうか。

水﨑:あのシーンは急に世界観やキャラクターが変わるのでなく、「……っていう乗り方のビデオなんです」であって、おじいさんであるアルフレッドがつくったアニメであるというのが一応お題としてあって、そうしたらああいう感じになりました。あのパートを担当したのは桟敷(大祐)君なんですけど、ノリノリで作業したみたいで、すごくドヤって見せてくれたのをよく覚えています(笑)

高木:桟敷さんには、他のパートでもメカ関係のデザインなどをたくさんやっていただきました。

■木崎文智さんのイメージボード、ロマのフ比嘉さんの功績

――前作の「バットニンジャバットマン」から、「バジリスク(~甲賀忍法帖~)」などで知られる木崎(文智)さんがイメージボードや絵コンテで参加されていますよね。

高木:前作でもキーになる絵をたくさん描いていただきました。アニメ的な絵と構図で、アメコミのようにコマ割りしてシーンが描かれているのが特徴です。

水﨑:(漫画の)ネームになっているんですよね。前作に続いて「ヤクザリーグ」でもお願いしたという流れです。

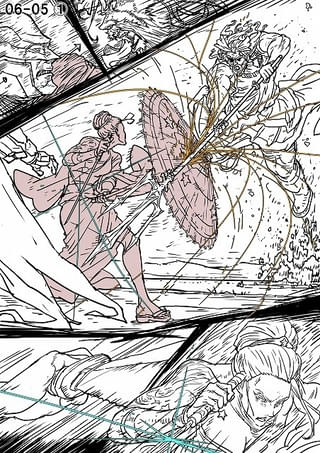

木崎文智氏が描いたイメージボード

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

イメージを拡大

木崎文智氏が描いたイメージボード

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

イメージを拡大

高木:「ニンジャバットマン」には原作がなく、最初は中島さんの文字ベースのシナリオだけがありますから、それをいったんアメコミだったらこんな感じになるというのを木崎さんに描いていただくんです。そこから良いところをいただいて、フィルム的なつながりのなかで絵コンテとして再構成する。それが前作のときもすごく上手くいったんです。演出をしているときも、木崎さんが描いたイメージボードの絵に立ち戻って、ここが格好いいからレイアウトに入れようみたいなチョイスをすることもできました。

工程的な話をすると、中島さんのシナリオをすぐに絵コンテにするより、まず木崎さんにイメージボードを描いてもらったほうが、ばらつきをおさえつつ良いテイストに落ち着くというメリットもありました。

水﨑:コンテのリテイクを減らしたかったというのもありました。中島さんの脚本から直接コンテに入って、シナリオに書かれていることを真面目に再現しようとすると、ちょっとかたくなってしまいそうな気がして、シナリオの行間で「これぐらいは遊んでいいんですよ」という基準を木崎さんのボードでつくることができました。ボードを描いていただくさいは、自分や高木さんから「このシーンはこうしたい」「脚本にはないけど、こんな服を着せたい」とか、いろいろなリクエストをします。そうした生まれたのが、例えばナイトウィングにゲーミングPCみたいな派手な色彩のスーツを着せた部分だったりして、そういう脚本にない部分もふくめて、一回イメージボードのかたちでビジュアル化するのが目的でした。

高木:脚本になかったアイデアもふくめて一度絵にしていただき、それがコンテを経て、最終的な映像になるという。

水﨑:手間がかかっているようにみえますが、結果的にコンテのリテイクが減らせますし、コンテの段階で卓袱台返しみたいなことは発生しませんでしたから。

高木:絵コンテのリテイクが少ないのは、ロマのフ比嘉さんなどに前作から続けてやっていただいていることもあるのですが、木崎さんのイメージボードがあったのはとても大きいです。

水﨑:絵コンテのロマのフ比嘉さんの功績も大きいですよね。

高木:ロマのフ比嘉さんはDC作品に大変くわしくて、絵コンテのときに「ここは過去のこの作品からオマージュしています」というようなことを描いてくださって、とても助かりました。そのすべてを使えたわけではないのですが、そういう引き出しのある方に参加していただいたのは非常に大きかったと思います。

■ファーストカットに秘められた意図

――「ヤクザリーグ」は情報量が多い作品で、初見では気がつかないであろうポイントが多々あるのではないかと思います。2回目以降、注目して見ると面白いところを教えてください。

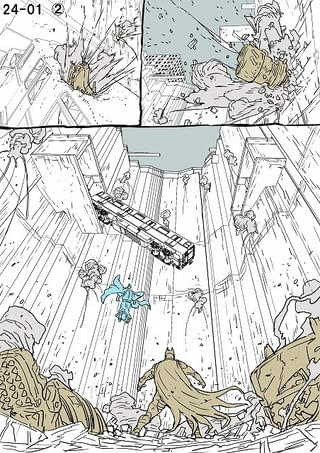

高木:DCのロゴのあとはじまる最初のカットって、たぶん見ている人には何を通過しているか分かりませんよね。あそこの絵コンテは私が描いたのですが、雲の中や何かの構造物などを高速で通過して、最終的にロビンの寝室にぐーっとカメラが入っていくんですけど、あそこは実はヤクザ東京のヤクザタワーを通過しているんです。

――あ、そうなんですね。

高木:ラーズがヤクザタワーに行って、ロビンを自分のもとに戻そうとするじゃないですか。そうやって引きずりこもうとしているのを最初のカットでやっているんです。

DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements

(C) & ™ DC. (C) 2024 Warner Bros.

――なるほど! だから、ロビンの髪型が変わっているっていう。

高木:そうです。ヤクザタワーからロビンを探していたラーズが、ロビンの居場所をつきとめたっていうのを実は描いていて。

――これは初見じゃ分からないですね。

高木:初見にかかわらず何度見ても分からないとは思うんですけど(笑)、一応そういう意図でやっています。

――水﨑さんからも何かありましたらお願いします。

水﨑:フラッシュとレッドロビンがチェイスするシーンは、新宿のどこがモチーフになっているのか、ぜひ見つけてほしいですね。地下の駐車場や、そこにある自動販売機なども、実際の場所をモデルにしています(※取材後、新宿サブナードの公式Xで、新宿サブナード駐車場が舞台になっていることが発表された)。

――神社っぽいところは、花園神社ですか。

水﨑:あれは花園神社です。許可をいただいてだしています。

――ロケーションの話で言いますと、オープニング明けのバットマンとロビンがヤクザ東京に着いたあたりで出る「いせや」という看板は……。

水﨑:吉祥寺ですね(※いせやは、吉祥寺の井の頭公園近くにある老舗居酒屋)。ヨドバシカメラとパルコもでてきますが、その2つがあるのは都内だと吉祥寺ぐらいだと思うんですよ。

高木:大阿奈(※ワンダーウーマン)たちがいる場所は、ヤクザタワーのある東京から少し離れた場所にしようということで吉祥寺にしています。それで井の頭池を湖のように無理やり大きくして、一応俯瞰で全景が見えるカットもあります。最終的には、吉祥寺からみんなで新宿に向かっていくという絵にして、中野坂上など大体このあたりの道を通っていきましょうという地図もつくっています。

――最後に「ヤクザリーグ」をつくり終えての手ごたえを聞かせてください。

高木:前作も楽しかったんですけど、やっぱり全部のパートに関わっているわけではなかったので、ひとつの作品としては面白くて楽しめたんですけど、自分だったらこうしたかもしれないなというところがちょっとあったりもしたんです。今回の「ヤクザリーグ」では監督という立場で関わらせてもらったので、全体に対して自分だったらこうするということを入れることができたので、納得できたというか、やり遂げた満足感のようなものがありました。

今まで自分がやってきた作品で培ってきたノウハウも生かしながら、神風動画の優秀なスタッフの皆さんと一緒に絵をつくっていけたのも楽しかったです。反対に大変だったのは、ちょうどコロナ禍と被ったこともあって、外部のスタッフの方々との連携が一部上手くとれなくて、こちらで引き取ることになったところがあったのが反省点でもあります。

水﨑:高木さんが言われた反省点は、うちのコントロールが弱かったんですよね。普段だったら外部の会社さんとは先方に何度も伺ったりして初期の頃にしっかり土台をすりあわせて、お互いツーカーの間柄になって後半戦に進んでいくものなんですが、コロナ禍のせいで全部モニター越しの会話になっちゃったんですよね。作品全体のボリュームを読み違えていたところもあって、制作自体が思ったよりだいぶ長引いてしまったのも大変だったところです。

高木:最後はけっこうハラハラしましたね。見ている方には分からないと思いますが、終盤では現場の力技でなんとか絵をつくっているところも多いです(笑)

水﨑:高木さんが最後頑張ってつくったところにも良いシーンが多いんですよ。配信後トレーラーをつくるとしたら、入れたいカットがたくさんあります。

高木:水﨑さんと最後まで考えが衝突することもなかったですよね。不思議と考えている方向が同じで、じゃあ監督はひとりでいいじゃないかという考え方もあるかもしれませんが、2馬力で仕事ができたのは大きいなと思っています。2人でチェックして、どちらかが良いと言えば、片方がそれに反対することなく、「そうだね」と進んでいくことがほとんどでした。まあ、監督2人から倍の意見がでてくるわけですから、スタッフの方は大変だったかもしれませんが……。

水﨑:チェックの結果、2倍のリテイクが下りてくることもありましたから、スタッフは大変だったと思います。

高木:2人から意見がでても、衝突はせずに同じ方向性の考えでおろすことができたので、そこはよかったと思うんですけど、全体的に妥協することは少なかったかもしれません。

――水﨑さんから、神風動画の代表として長編2作目を送りだしての感想を最後に聞かせてください。

水﨑:高木さんから反省点もでましたが、僕らとしても完璧な絵作りがすみずみまでできたとは言えないと思っています。「もっとこうしたかったな」「ここはこうできたかもしれない」はたくさんあるんですけど、人様のIPをもとに期限と予算があるなかつくったものとして最高の着地点にはいけたのではないかと思っています。

DCの世界観を知らない初見の方にも楽しんでいただけますし、DC作品が大好きで深く知る方にどのくらい届くかは、「東京コミコン」の初回上映で大丈夫そうだという強い手ごたえをえています。自分たちとして、もう少しこうしたかったは若干残ってはいるけれど、ファンの方に最大限楽しんでもらえるところまでいけたという意味では自信作です。ぜひ配信で何度も見ていただけるとうれしいです。

フォトギャラリー

フォトギャラリーへ

特集コラム・注目情報

関連記事

イベント情報・チケット情報

- 2025年5月10日(土)

- 2024年11月9日(土)

- 2023年3月26日(日)

- 2023年3月26日(日)