![]() 2025年2月24日(月)19:00

2025年2月24日(月)19:00

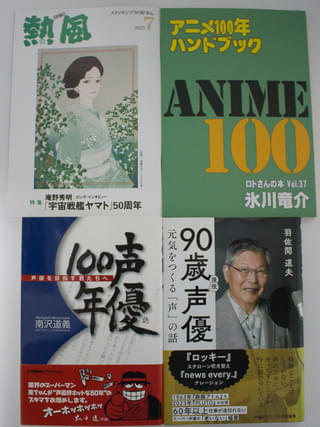

【編集Gのサブカル本棚】第45回 アニメーションの動画の大切さ

イメージを拡大

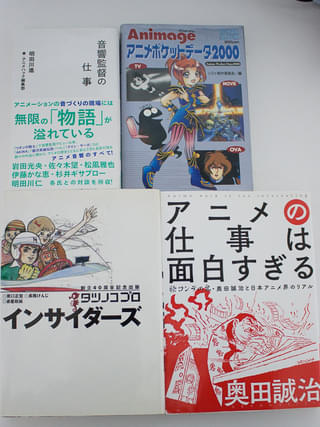

アニメーターの仕事を指す作画は、大きく原画と動画に分けられる。原画は動きのキーポイントとなる部分を描き、動画は原画で描かれた動きをつないで滑らかに動いて見えるような絵を描く。アニメーションの作り方に興味がある方は、ここまではよくご存じかもしれない。ただ、これでは動画の仕事の半分しか説明できていないことに、自分自身けっこう長いこと気がついていなかった。

画面に出るのは動画の絵

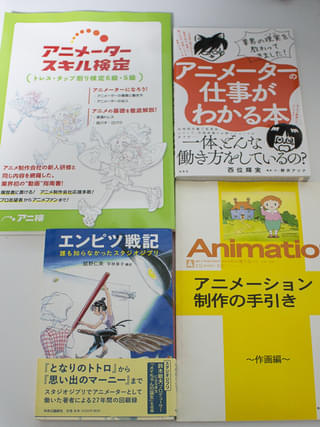

一般社団法人・日本アニメフィルム文化連盟(略称NAFCA)による技法書「アニメータースキル検定 トレス・タップ割り6級・5級」が、昨年9月に発売され版を重ねている。NAFCAが主催する「トレス・タップ割り6級・5級」の公式教科書を兼ね、表紙には「業界初の“動画”指南書」とうたわれている。同書で解説されている「トレス」とは、原画の線を整えて清書する作業のこと。トレスすることで、原画の動きをつなげて描く中割りと呼ばれる作業や、そのあとの工程である仕上げの段階で彩色がしやすくなる。

アニメファンに注目してもらいたい大切な情報は、原画は動画担当者によってトレス(清書)され、私たちは基本的にその線を完成映像として見ているということだ。動画は、動きのキーを描いた原画の間をつなぐ絵を描いているだけではなく、原画をふくめたすべての絵を描いている。同書には「原トレ(編注:原画トレス)はすべてのアニメーターにとって、基本にして極意と言える、基本中の基本が詰まっている」とあり、原画担当者がどんなに良い絵を描いても画面に映るのは動画担当者の絵であることが繰り返し書かれている。かつての筆者と同じように、その点を知らない人がアニメ関係者のなかにも多いからだろう。

同書の執筆チームのひとりであるアニメーター・キャラクターデザイナーの西位輝美氏は、自身の著書「アニメーターの仕事がわかる本」(構成・文:餅井アンナ)のなかで、動画の仕事を「他の人たちが積み上げてきたものをどれだけ活かせるかは、このパートにかかっている」「新人が任される仕事ではあっても、決して素人の仕事ではない」と、動画の重要性とともに、1枚数百円という動画の単価の安さのせいで、動画の仕事だけでは食べていけないアニメーターの現状も語っている。

実際、私たちが見ているアニメの動画の大半は海外に外注され、動画検査と呼ばれるスタッフが、最終的に画面に映る動画のクオリティを担保している。テレビアニメ1話あたりの動画枚数は3000枚から多いときは1万枚にもおよび、その1枚1枚すべてが人の手で描かれているため、国内の動画だけで完結することはきわめて難しい。原画のニュアンスをきちんと拾えていない粗悪な動画がそのまま画面にでることを「動画が溶ける」と呼び、あるレベルを下回るとアニメファンにもこの絵や動きはおかしいと気づかれてしまう。

動画を大事にするジブリ

動画を大事にしてきたアニメスタジオのひとつがスタジオジブリである。元ジブリの舘野仁美氏による回想録「エンピツ戦記 誰も知らなかったスタジオジブリ」(構成:平林享子)は、同社で動画チェック(動画検査と同義)を長年担当してきた舘野氏の視点で、「となりのトトロ」から「思い出のマーニー」にいたる宮崎駿監督らとの仕事が書かれた貴重な1冊だ。同書を読むと、宮崎監督や鈴木敏夫プロデューサーらが、日本のアニメ業界の構造上どうしても弱くなりがちな動画の工程をとても大事にしてきたことが分かる。ジブリでは「魔女の宅急便」の制作後から制作スタッフを社員化し、一定のペースで劇場アニメを制作することで、単価の仕事だけでは実現が難しい動画の質をたもち、新人アニメーターを動画から育ててきた。同書には、業界全体のアニメーターの賃金の底上げができるのではないかという思いで、「紅の豚」の頃から大変なカットの動画を外注するさいには割増金を払うことを提案して実現できていたことも書かれていた。

「思い出のマーニー」の制作終了後、ジブリは一度制作現場を解散している。そのさい、ジブリで活躍してきた熟練の動画担当者たちの一部は、新海誠作品を手がけるコミックス・ウェーブ・フィルムに移籍した。画面にでる線の質を決める動画の大切さを知っているからこそのスタッフの継承で、同様に手描きの背景美術にこだわってきたジブリの美術スタッフの一部は、ドワンゴ、カラー、スタジオポノックが協力して設立した新たな背景美術会社「でほぎゃらりー」に移籍した。舘野氏も2020年にササユリ動画研修所を立ち上げ、アニメーターを志す学生や新人アニメーターを対象に、自身が培った動画の技術を次世代に継承するための教育機関を運営している。

後工程のことを考える

動画の大切さが語られるとき、後工程のことを考えられるようになる副次効果もよく挙げられる。原画担当者になったとき、自分が描いた原画がどのような工程を経て動画になり、仕上げで彩色され、撮影(コンポジット)されることで最終的な画面になるのか、動画の仕事をすることでそのことが学べるというわけだ。動画の仕事をしっかりやらないまま原画の仕事を始めたアニメーターのなかには各工程のルールを無視した仕事をし、その尻ぬぐいを作画監督や仕上げ担当者などがしなければならなくなった嘆きや憤りがSNSで語られることがある。最低限のルールが守られなければ集団作業は成り立たない。

この問題が根深いのは、やりにげのような仕事が許容されているだけでなく、そうしたアニメーターの大半がフリーの個人事業主なため、よほどの幸運と本人の改心がないかぎり、人から教えられる機会はもはやないということだ。そのため、良い作品を継続して制作していくことを目指すスタジオほどスタッフの内製化を進め、新人を育てる試みをしているが、当然それには相応のコストがかかる。やりたくても現在進行形の作品をかたちにするのが精一杯という制作現場も多いはずで、最初に紹介したNAFCAの公式テキストも先人の知識を言語化し、新人教育のコストを下げることでアニメ業界を下支えしたいという有志による持ち出しの仕事でもある。動画の重要性をアニメファンが知ることは、微力ではあるが状況を改善する一助になるはずで、こうした書籍はアニメファンが読んでも面白いと思う。ご興味ある方はぜひ一度手にとっていただきたい。(「大阪保険医雑誌」24年11月号掲載/一部改稿)

編集Gのサブカル本棚

[筆者紹介]

五所 光太郎(ゴショ コウタロウ) 映画.com「アニメハック」編集部員。1975年生まれ、埼玉県出身。1990年代に太田出版やデータハウスなどから出版されたサブカル本が大好き。個人的に、SF作家・式貴士の研究サイト「虹星人」を運営しています。

作品情報

-

「そりゃスゴイ、お化け屋敷に住むのが父さんの夢だったんだ」と、こんなことを言うお父さんの娘が、小学六年生のサツキと四歳のメイ。このふたりが、大きな袋にどんぐりをいっぱいつめた、たぬきのようでフク...

-

アニメータースキル検定(アニ検)公式テキスト トレス・タップ割り6級・5級編

2024年09月14日¥3,080

-

エンピツ戦記 - 誰も知らなかったスタジオジブリ

2015年11月21日¥577

-

アニメーターの仕事がわかる本

2020年01月07日¥1,760

-

![となりのトトロ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51udNRHUQzL._SL160_.jpg)

となりのトトロ [DVD]

¥5,170 ¥3,718

特集コラム・注目情報

関連記事

イベント情報・チケット情報

- 2022年7月1日(金)

- 2020年7月22日(水)

- 2019年8月4日(日)

- 2019年4月20日(土)

- 2018年7月5日(木)