![]() 2025年8月11日(月)19:00

2025年8月11日(月)19:00

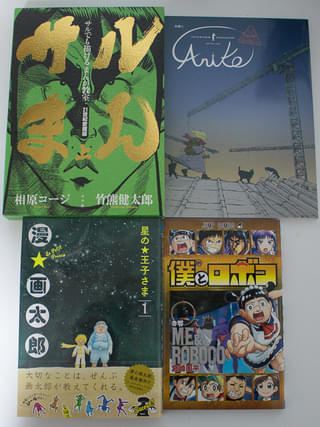

【編集Gのサブカル本棚】第51回 パロディとオマージュ

イメージを拡大

「劇場版 僕とロボコ」(4月18日公開)はギャグアニメならではの実験精神と、原作漫画と同じ連載元である「週刊少年ジャンプ」関連のパロディが満載で、テレビシリーズを楽しめた人必見の大変面白い作品だった。ただ、一部の作品のパロディが権利元に許可をとって行われているであろうことがエンドクレジットから窺えたのがちょっと気になった。

パロディに許可は必要?

「サルでも描けるまんが教室」(略称「サルまん」)などで知られる竹熊健太郎氏に個人的に取材したとき、パロディとオマージュの違いについて話題になったことがある。「オマージュを捧げる」という言葉もある通り、対象に対する愛や敬意をもって行うのがオマージュ。一方パロディには対象を批判する意識が入り、対象がもつ人気や権威を茶化したり馬鹿にしたりして相対化することで笑いに変えるのが本来の姿である。そのため、パロディの元になった作品の著者を怒らせるぐらいのことをするのがパロディなのだと竹熊氏は話してくれた。

アニメにおけるオマージュでまず挙げたいのは庵野秀明監督作品で、「ふしぎの海のナディア」における「宇宙戦艦ヤマト」へのオマージュ、「新世紀エヴァンゲリオン」における様々な作品へのオマージュなどがすぐ思い浮かぶ。庵野監督はインタビューなどで、真の意味でのオリジナルは存在せず、すでにあるもののコピーの組み合わせで作るしかないと折に触れて語っている。コピーの組み合わせと言ってもお手軽なものではなく、新しく何かを作ると同等かそれ以上の思いをこめて制作することで作品に魂が宿っていくことが、これまでの作品で証明されており、オマージュの理想的なかたちのひとつだと思う。庵野監督率いるスタジオカラーが手がけた「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」(鶴巻和哉監督)も、主に「ファーストガンダム」こと「機動戦士ガンダム」へのオマージュに満ちていた。

庵野監督やスタジオカラーがオマージュを大事にする文化の源流は、庵野監督がかつて所属していたガイナックスにあったのだと思う。ガイナックスの初期作品「トップをねらえ!」は、企画段階ではタイトルからも分かる通り、「トップガン」と「エースをねらえ!」から発想された典型的なパロディ作品だったが、庵野監督が手がけることによって作品の本質がパロディからオマージュへと変化していった。

アニメにおけるパロディはギャグ作品が華で、昔の作品はルール無用のなんでもあり状態だった。今のように配信やパッケージで繰り返し見られるものではなく、一度流れたら終わりの前提で作られていたこともあり、他作品まんまのキャラクターを堂々と描いたり、サブリミナル的に1コマだけ時事的な絵を入れたりすることもあった。この辺りは、コンプライアンスという概念がなかった昭和のバラエティ番組のハチャメチャぶりに近い。

近年で言えば、テレビアニメ「おそ松さん」第1期(2015~16年放送)の1話が放送後にお蔵入りになったことが印象深い。お蔵入りの理由は明らかにされていないが、パロディ描写をやりすぎたことで何かしらの不都合がおきたことは想像に難くない。けれど、これこそがパロディの本来のかたちで、原作者の赤塚不二夫氏の創作姿勢にもかなっていて、お蔵入りになったことは勲章でもあると感じている。

モノマネ芸人で例えると、コージー冨田氏やジョニー志村氏によるタモリ氏、レッツゴーよしまさ氏による志村けん氏の憑依系モノマネはオマージュ、コロッケ氏やキンタロー氏の芸はパロディと言えそうだ。後者は、モノマネ対象者の言動を誇張し、悪意をもって馬鹿にしているようにも見える。モノマネされる側が不愉快に思うこともあるかもしれない。ただ、モノマネとは本来そうした業を背負ってやるもので、モノマネされた人を怒らせるぐらいのものが見る人には捧腹絶倒なものであることも多い。最近、モノマネされる側がお墨付きを与える「本人公認」が有難い風潮として取りあげられることがあるが、最初に挙げた「劇場版 僕とロボコ」の“許可を得て行うパロディ”に近いものを感じてしまう。コンプライアンス第一のご時勢で、そうした部分が大事であるのはよく分かるが、パロディにわざわざ許可をとる必要はないだろうし、モノマネ芸人と距離をおいて黙認する態度であっていいと思う。可でも不可でもないグレーゾーンというものが大事なのではないかと個人的には考えている。

グレーゾーンの考え方

竹熊氏への取材では、同人誌を描いている人の一部は、パロディとオマージュの区別がついていないのではないかという話題もでた。アニメやゲームなどのキャラクターを元に描く、いわゆる二次創作と言われるジャンルの作品は、ここまで説明した意味でのパロディではないことが多い。作品を愛して描くのはオマージュであり、実質パロディではないものが二次創作と呼ばれるようになって今にいたり、ある時期からオマージュの意味でパロディという言葉を使う人が増えてきたのだという。原作に対する愛ゆえに描き、原作者から叱られたらやめるというのはオマージュで、これは作品を無断で使っていることに対する後ろめたさによるものではないかというのが竹熊氏の見立てだ。実際、原作元の出版社から刊行される公式アンソロジーの作品と、プロの漫画家が作品を気に入ってコミケで頒布する二次創作同人誌に本質的な違いはない。

二次創作の同人誌を出すとき、権利元に許可を求める問い合わせをするケースがあるとSNSで見かけたこともある。作品によっては同人誌についてのガイドラインが出されることもあるので、そうしたくなる気持ちも分からなくもないが、そもそも二次創作は許可をとって描くような性質のものではないはずだ。ちょっと大げさな言い方だが、その程度の覚悟をもたずに二次創作の同人誌を出して大丈夫なのかなと勝手に心配になってしまう。同人誌とは、どこにも忖度せず、自分の描きたいものを自由に描けるところが魅力だと思うからだ。ただ、過去のアニメと今のアニメの違いのように、かつての同人誌は会場でのみ少部数頒布されるものだったのが、今は同人誌専門の通販ショップなどで大部数の売り買いができてしまう。そうした意味で、同人誌が本来の意味での同人誌ではなくなっている面もあり、何かしらのルールが必要とされるのも仕方がない面もある。けれども、ここでもグレーゾーンの考え方が必要で、なんでもかんでも白黒をつける必要はないと思う。

スタジオジブリが自社作品の場面写真を配布したさい、「常識の範囲でご自由にお使いください」とアナウンスがなされた。細かく条件をつけず、使う人の“常識”に委ねるクールなやり方で、“今のグレーゾーン”の理想のやり方のひとつではないかなと思う。(「大阪保険医雑誌」25年5月号掲載/一部改稿)

編集Gのサブカル本棚

[筆者紹介]

五所 光太郎(ゴショ コウタロウ) 映画.com「アニメハック」編集部員。1975年生まれ、埼玉県出身。1990年代に太田出版やデータハウスなどから出版されたサブカル本が大好き。個人的に、SF作家・式貴士の研究サイト「虹星人」を運営しています。

作品情報

-

ヤバイ戦闘シーンを予知していますーー。突然の虫の知らせ、いやオーダーメイド・ロボコの膝の知らせで、平凡な小学生・平ボンドのギャグアニメな日常は崩壊の兆しをみせる。そんなある日、何者かにより歪めら...

-

バンダイ (BANDAI) UNION ARENA ブースターパック 僕とロボコ【UA09BT】(BOX)16パック入

¥5,600 ¥2,232

-

バンダイ 僕とロボコ キャラスタムステッカー BIG 終焉ノロボコ BBTR-09C

¥1,408 ¥1,329

-

バンダイ 僕とロボコ アクリルスマホスタンド Bタイプ BBTR-10B

¥1,597

-

グルマンディーズ バンダイ 僕とロボコ POCOPOCO ロボコA BBTR-12A

¥1,538

特集コラム・注目情報

関連記事

イベント情報・チケット情報

- 2026年2月21日(土)

- 9月20日(土)

- 4月12日(土)

- 4月1日(火)