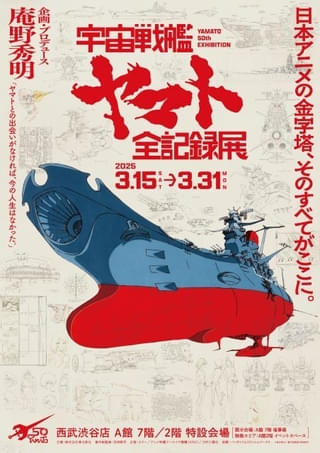

![]() 2025年11月20日(木)19:00

2025年11月20日(木)19:00

【氷川竜介の「アニメに歴史あり」】第60回 「果てしなきスカーレット」束縛からの解放を求める旅路

(C) 2025 スタジオ地図

イメージを拡大

細田守脚本・監督の新作映画「果てしなきスカーレット」が2025年11月21日から公開される。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲「ハムレット」の主人公をスカーレットという女性に置き換えて大きくアレンジ、彼女が亡き父への慕情と復讐心を抱きつつ、仇を求めて「死者の国」をさまよって戦う、激しい物語である。手法も手描き作画に加えて3DCGを過去作以上に多く駆使し、制作期間にも4年の時間をかけている。

この20年弱、細田守監督は自らストーリーをつくり、名前で集客可能な監督として注目を集めてきた。きっかけは、2006年夏公開の映画「時をかける少女」だった。筒井康隆の小説の続編で、小規模劇場形式からスタートしてクチコミで評価が拡大し、各国の映画祭でも多くのファンを獲得した。以後は3年おきにオリジナルの劇場映画「サマーウォーズ」(09)、「おおかみこどもの雨と雪」(12)、「バケモノの子」(15)、「未来のミライ」(18)、「竜とそばかすの姫」(21)とコンスタントにオリジナルのアニメ映画で高い興行収入を上げてきた。

2018年の「未来のミライ」では米国アカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされ、それを契機に国際的なコラボレーションが始まった。たとえばウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのJin Kimは、「竜とそばかすの姫」と「果てしなきスカーレット」のキャラクターデザインを手がけている。

過去6作には共通点があった。主人公と家族・友人は現代日本に暮らし、そして未来や過去、動物やバケモノの世界、電脳世界など異界に属する人を対置する。所属する世界をたがえる者同士が交わるときに発生するドラマを軸にしていたのだ。そのコンフリクトに「現代的な問題」を投影しつつ、エンターテインメントとしても成立させようとする点でもユニークと言える。今回の「果てしなきスカーレット」は、日本の少女ではなく中世デンマークの王女が主人公という点に新規性があるが、異界との価値観が衝突する構造は細田守流である。

その主人公スカーレットは、実の叔父の謀略により父を目の前で処刑されたばかりか、母親がその叔父と結婚したことにも強い怒りを招く。自らの手で叔父に復讐しようと剣や格闘の腕を磨いたのだが、逆に殺されてしまった彼女は「死者の国」に落とされてしまった。その叔父もまた同じ「死者の国」に来ていた。そればかりか、彼が大衆を欺いて利己的な行動に走ろうとしていることを知ったスカーレットは、さらなる怒りをたぎらせる。題名の「果てしなき」は、死してなお収まらないこの怒りを指しているのだろう。

本作で「2つの異界」が設定されている点にも新規性がある。ひとつは映画の大半で舞台となっている「死者の国」、もうひとつは行動を共にする看護師の聖が本来所属していた「現代日本」で、後者が本命である。そして主眼は「復讐の連鎖」に対する疑義に置かれ、「果てしなき」とは何なのかが、物語の中で問われていく。

たしかにスカーレットが仮に復讐をやり遂げたとして、それが何になるのか、そこから何をするか、それは明示されていない。そもそも「被害者側のルサンチマン(恨み)」は、必ずしも「復讐」を正当化しない。むしろ「さらなる被害者」を生むことで、「やられたらやり返す」と連鎖が始まってしまう。

近年、ネット広告で回ってくる漫画を(うっかり)目にすると、個人の復讐劇がとても多く、心配になる。「怒り」は脳内麻薬を出して報酬系を刺激するので、「怒りの気持ちよさ」をいったん覚えた脳は先に「怒り」を求める動機を作り出し、怒る原因を後から探すとも言われている(アドラー心理学など)。つまり「復讐の怒りというが快楽が「消費物」と化しているのだ。国家間の紛争や戦争はその拡大版である。かつて日本が戦争に突き進んだ過程には「大衆の怒り」を扇動したマスコミが一因としてあるのだから、SNSなどで横行する集団リンチ的な「叩き」は危険なのだ。

スカーレットが取りつかれている「果てしなき怨嗟」は、止められるのか、止める方法とは何か。解決のひとつの道を、この映画はあるキーワードに託している。公開前には明言できないのだが、その意味を観客の側もいっしょに考えてほしいというのが、理由のようだ。

全体として3DCGを活用した剣のバトルやモブシーンなど、見ごたえあふれるビジュアルが多く用意されている。とは言うものの、エンターテインメント映画としては、終わった後にスッキリしない感覚が残ってしまう。筆者も正直言って、困惑する点の多い映画だと受け止めた。惑わされる感覚が生じ、翻弄されたと言っていいかもしれない。

たとえばスカーレットが苦しみに包まれる「死者の国」は、何のために設定された場なのだろうか。復讐のターゲットが同じ場に来ているなら、仇敵の彼はすでに死んでいることになる。誰かに殺されたとすれば、復讐する必要は無くなる。そこは劇中で補強してあるものの、恣意的に感じる人も少なくないだろう。

スカーレットが存命時に所属していた中世デンマークの民の多くが「死者の国」にいるのも不思議だ。であれば、現世の王国に留まった作劇も可能だったからだ。価値観の異なる現代日本の男性と出会わせる必然性のために「死者の国」が必要だったとしても、そうした引っかかりが「共感主体のウェルメイドな娯楽作」とはだいぶ違う印象を残す。ところが……ここが肝心なのだが、「それで済ませてはいけない」という直感もまた、鑑賞後に残ってしまった。それが不思議なところだ。

ポイントは「ハムレット」にあるのだろうか。そこで筆者は自身に教養が不足していることが気になり始めた。シェイクスピアは作劇の基本なのに、まるで詳しくないのである。そこで「NHK 100分de名著ブックス シェイクスピア ハムレット 悩みを乗り越えて悟りへ」(河合祥一郎著)を通読してみたら、「果てしなきスカーレット」が大勢から受けるであろう評価に似た記述が多く見つかり、驚いてしまった。

シェイクスピアの「ハムレット」自体が、発表後の長い間、ロマン派から大きな批判にさらされていたというのだ。特に期待される復讐劇をやらず、優柔不断に悩む主人公像が批判されていたが、同書ではそこに「問い」を立てている。

特に同書で驚いたのは、「ハムレット」を代表するセリフ「To be, or not to be, that is the question.」に関する知見である。以下、自分の解釈を交えて説明する。「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」とされる有名な訳は、後ろに続くセリフとの文脈上間違ってはいないが、厳密でもない。特に日本人にピンと来ない「be」が重要である。「to be」は「生きる」とイコールではなく「在り続ける選択」のこと、原著の書かれた時期、宗教や規律などハムレットを縛っていた価値観を是とするという意味である。「not to be」は、それに抗う選択肢のことである。

同書では、この選択に中世から近代へ推移する時期の「自我の萌芽」を読みとっている。「question」とは「quest」つまり「求める人生の旅路」のことで、日本語の「問題」とはニュアンスが違うのだと、筆者は改めて思った。であるならば、スカーレットの「果てしなき」は「在るべき生きざまを求めるために必要な旅路」という可能性もあるだろうし、「To be, or not to be, that is the question.」を英語の原義のまま、念頭においてこの映画に改めて接する必要があると思った。それが自分側の「question」なのだとも。

映画の解釈を狭めるとまずいので、これ以上深入りはしないが、同書では弁証法的な対立軸があるとすれば、最終的なアウフヘーベンは「Let be」としていることにも驚いた。ビートルズの名曲「Let it be」にも深い関係があるはずだ。つまり束縛の肯定・否定の対立それ自体からも逃れ、「在るがままにせよ」が「果てしなき連鎖の断ち切り」に関係があるのかもしれない。スカーレットの物語が行き着く先に「復讐の価値観に囚われていた自分自身を肯定すること」が含まれるなら、それも「Let be」かもしれない。

過去20年弱の全細田守監督作品では、パンフレットやムック寄稿などの都合で、初見までに中間的なシナリオやラッシュを必ず観ていた。初見で完成フィルムに接したのは今回初である。ただ現時点でひとつ確実に言えるのは、「本作に性急な結論づけはふさわしくない」ということだ。困惑が生じたとしても、それさえも「Let be」なら、急いで片づけられない。

たとえば筆者自身、「映画に接するときの価値観」として、「興行収入を上げないとダメだ」「気持ちいい結末で共感がないと」など多くのものに縛られていたとも感じている。自覚のないまま、外部から半強制的に刷り込まれた価値観が何か、自分で自分を束縛してきた価値観は確実に多い。それを念頭に置きつつ、冷静に再度鑑賞したくなった。

細田守監督は全7作を通じ、「異界から来た者が主人公の束縛を解放する様」を多様に描いてきたことも、発見のひとつである。エンドマークが出た後も、こうしたことを考え続けるヒントを手がかりに、「追い求める旅=Quest」に出てみたい。思考を転がし続けることで、気づかぬうちに囚われてしまった「固定観念や思考の束縛」から解き放たれるかもしれない。アニメ映画もまたひとつの「異界」である以上、反射神経的な娯楽性以外にも、そうした触発の機能が織りこまれているはずだから。

氷川竜介の「アニメに歴史あり」

[筆者紹介]

氷川 竜介(ヒカワ リュウスケ) 1958年生まれ。アニメ・特撮研究家。アニメ専門月刊誌創刊前年にデビューして41年。東京工業大学を卒業後、電機系メーカーで通信装置のエンジニアを経て文筆専業に。メディア芸術祭、毎日映画コンクールなどのアニメーション部門で審査委員を歴任。

作品情報

-

国王である父を殺した敵への復讐を心に誓う王女・スカーレット。“死者の国”で目覚め、それでも復讐の戦いに身を委ねながら旅を続け、現代からやってきた看護師の青年・聖と時を超えた出会いを果たし、彼への...

-

スタジオ地図15周年『果てしなきスカーレット』で挑む世界

2025年11月21日¥2,420

-

果てしなきスカーレット オリジナル・サウンドトラック - 岩崎太整 (特典なし)

2025年12月10日¥3,630

-

果てしなきスカーレット オフィシャルガイドブック 見果てぬ場所

2026年01月15日¥3,300

-

果てしなきスカーレット (角川文庫)

2025年10月24日¥946

特集コラム・注目情報

関連記事

イベント情報・チケット情報

- 2025年12月16日(火)

- 2025年11月5日(水)

- 2024年8月11日(日)

- 2024年8月11日(日)

- 2024年6月30日(日)